アイアンガーヨガ認定指導員/ヨガスタジオあさか 代表 くぼさちこ 埼玉県朝霞市

ヨガ教室にご参加頂きありがとうございます。

5月1日より「月謝」を再開します。

6月1日より

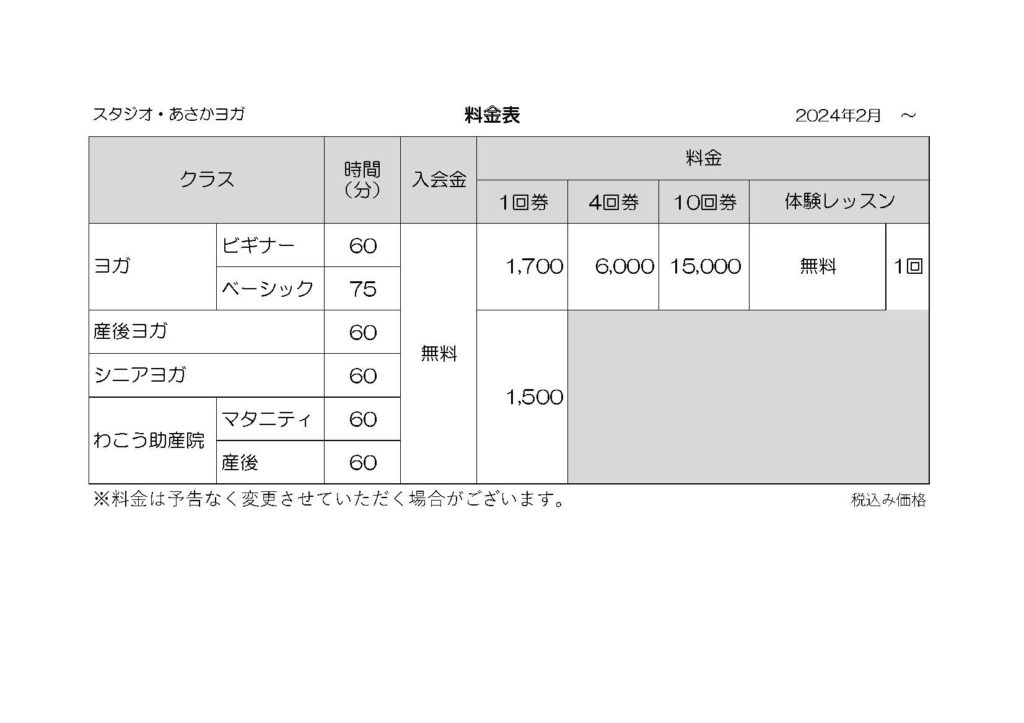

回数券の金額の見直しをいたしました。

全て税込価格となります。

突然の変更で申し訳ございませんがご理解ご協力お願いいたします。

桜も咲いてようやく春らしくなって来ました。

からだも心も爽やかに過ごしたいですね。

5月もよろしくお願いします。

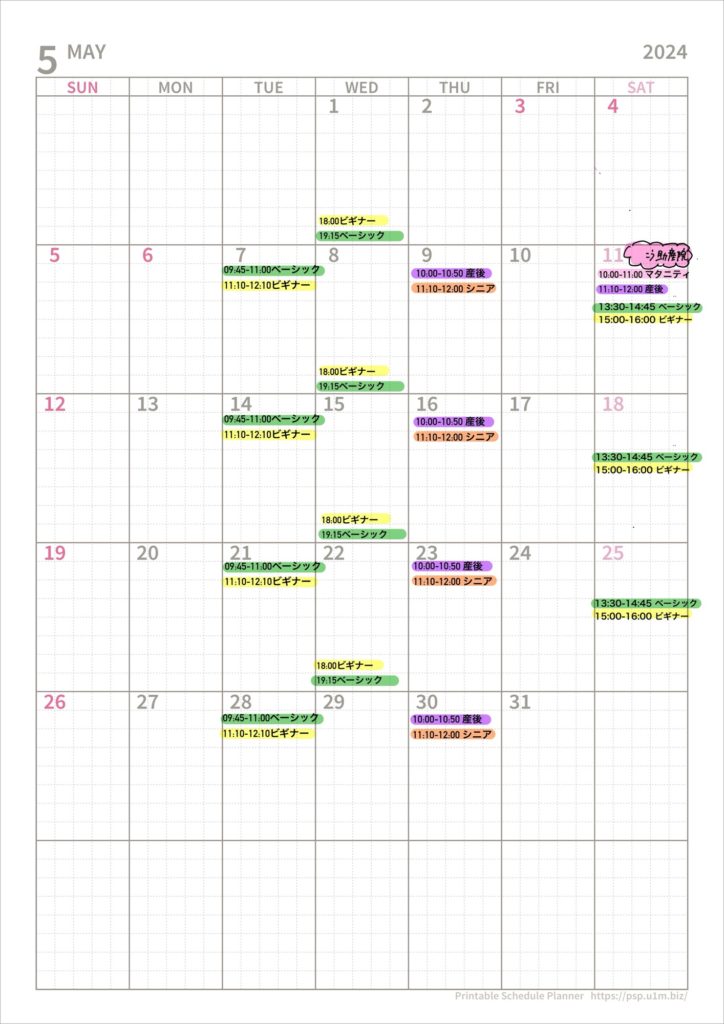

4月の予定表です

4月以降、夜のクラスの曜日が変更になります。

新学期シーズンですね♡新たな気持ちでヨガを楽しみたいと思っています♪

よろしくお願いします。

いつもありがとう御座います

雪のため午前のクラスはお休みさせていただきます。

夜のクラスにつきましては雪の状況から判断を致します

ご迷惑をおかけ致しますが宜しくお願いいたします。

親愛なる会員の皆様へ

いつも当ヨガ教室をご愛顧いただき、心より感謝申し上げます。常に皆様に満足いただけるヨガ体験を提供するため、日々改善に励んでおります。しかしながら、今回料金体系の見直しを行うことになりましたことをお知らせいたします。

新しい料金は2月1日から適用されますが、現在の月謝会員の皆様には4月1日からの適用となります。今後は回数券のみの販売とさせていただきます。詳細につきましては、メール、ラインまたは、クラスにご参加の際にお問い合わせください。

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。今後も変わらぬサービスの提供に努めてまいりますので、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2月の日本は、寒さが厳しく、人々の身体には冷えが蓄積しやすい時期です。アーユルヴェーダでは、この季節を乗り越えるために、体内の熱を保ち、バランスを取ることが重要とされています。

食生活のアプローチ

ライフスタイルの調整:

精神面のケア:

自然との調和:

親愛なるヨガコミュニティの皆様へ

この1年間、皆様と共に過ごした時間は、私たちのヨガ教室にとって非常に貴重なものでした。

一緒に汗を流し、呼吸を合わせ、心身のバランスを追求する中で、皆様の成長と変化を目の当たりにすることができました。

このような経験を共有できたことに心から感謝しています。

今年1年、ご参加いただいた全てのクラス、ワークショップ、イベントに感謝申し上げます。

皆様のエネルギーと献身が、この教室の魂となっています。来年も、皆様一人ひとりのヨガの旅をサポートできることを楽しみにしております。

新しい年が皆様にとって、さらなる健康、平和、そして喜びに満ちたものとなりますように。2024年も引き続き、私たちのヨガ教室でのご参加を心よりお待ちしております。

心を込めて、 あさか・ヨガチーム

日本で1月は冬、アーユルヴェーダではカパの季節に当たります。

この時期に役立つアーユルヴェーダのアドバイスをご紹介します。

食事

体を温める温かく調理された食事を摂ることがお勧めです。

消化を促進し体を温めるために、しょうが、黒コショウ、シナモンなどのスパイスを取り入れましょう。

スープ、シチュー、調理野菜などが良いでしょう。

カパを増やし、鼻詰まりの原因となる生の冷たい食べ物や乳製品の摂取は控えてください。

運動

カパの重さをバランスするために活動的でいることが大切です。

早歩き、ヨガ、その他の適度な運動が有効です。

寒い季節でも定期的に運動することが重要です。

睡眠とルーティン

規則正しいルーティンを維持しましょう。

早く寝て早く起きることが望ましいです。

昼間の睡眠はカパを増やすので避けてください。

セルフケア

温かいゴマ油でアビヤンガ(セルフマッサージ)を行うと、肌に栄養を与え、血行を良くします。

特に乾燥する冬の月には心地よいです。

水分補給

温かい飲み物で水分補給をしましょう。

しょうが、トゥルシー(バジルの一種)、甘草などのハーブティーが特に有効です。

メンタルウェルビーイング

ストレスを減らし、精神的な明晰さを高めるために、瞑想やプラーナヤーマ(呼吸法)のような落ち着いた活動に取り組みましょう。

まとめ

アーユルヴェーダは個々のバランスを重視しているため、これらのガイドラインを自分の独自の体質(プラクリティ)と現在の状態(ヴィクリティ)に合わせて適応させることが大切です。

12月とほとんど同じようですが、暴飲暴食に注意し暖かく滋養のある食事を心がけてください。お正月はお散歩も良いですね♡