長く暮らす住まいを終の住処にリノベーション。

東の掃き出しサッシは車椅子でも出入ができるように斜路付きのウッドデッキを創設しています。

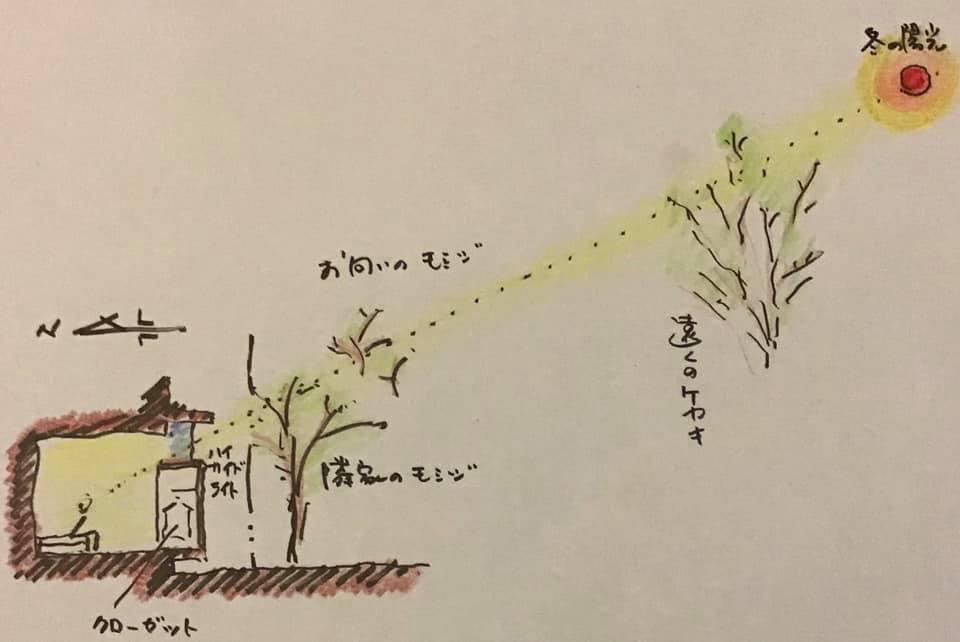

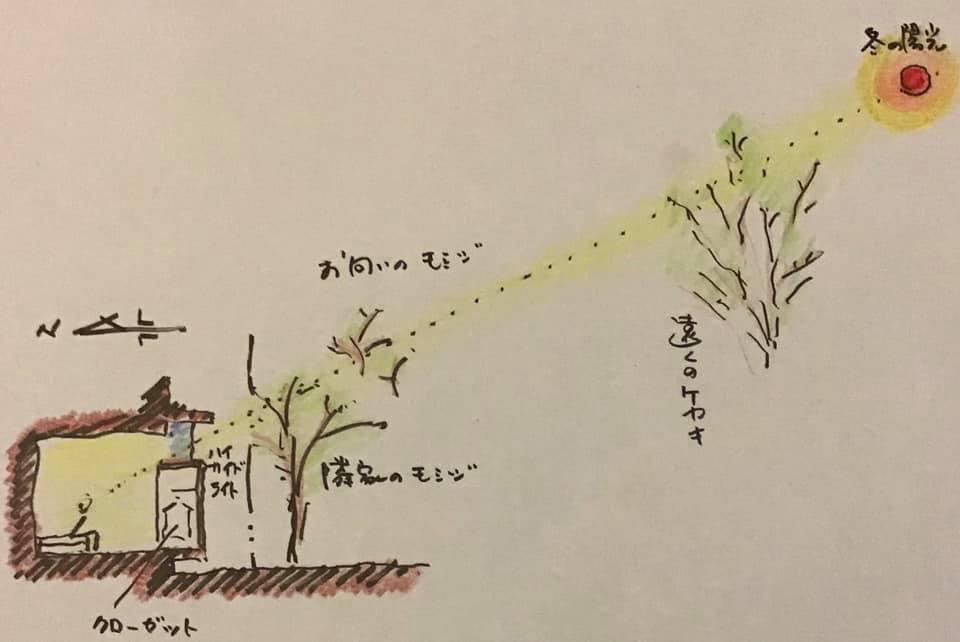

せっかくの南面なのに陽光の入らなず、隣家が迫り風通しも悪い地窓はクローゼットとハイサイドライトとしました。

陽光と隣家の新緑がたっぷりとそそがれる寝室となりました。

長く暮らす住まいを終の住処にリノベーション。

東の掃き出しサッシは車椅子でも出入ができるように斜路付きのウッドデッキを創設しています。

せっかくの南面なのに陽光の入らなず、隣家が迫り風通しも悪い地窓はクローゼットとハイサイドライトとしました。

陽光と隣家の新緑がたっぷりとそそがれる寝室となりました。

旧赤星鉄馬邸の限定公開へ

設計はアントニン・レーモンド。竣工は1934年

薩摩出身の実業家、赤星鉄馬の自邸。日本陸軍省そして戦後GHQに撤収されたが、ナミュール・ノートルダム女子修道会が修道士施設として長く使用した。その後2021年武蔵野市が寄贈を受け2022年には国登録有形文化財となる。現在武蔵野市では市民との共に建物の利活用を検討中との事です。

単なる建物を見学する場ではなく何度でもも行きたくなるような「憩いの場」となるようになる事を願います。素敵な人や物、芸術と出会い、美味しいと安らぎが味わえると良いですね。

武道館ライブへ

エリック・クラプトン (1945~ )

1960年代より音楽活動

ライブ前に皇居周り(東~北)にクラプトンと同世代を走る建築を廻る。

・帝国ホテル

1923-1968 フランク・ロイド・ライト 一部明治村に移築保存

1970~ 高橋貞太郎 解体予定

2035 完成予定 田根剛

・日生劇場

1963~村野藤吾

・東京海上ビルディング本館

1974-2022 前川國男 現在解体工事中

2028完成予定 レンゾ・ピアノ

・1951-1963リーダーズダイジェスト 東京支社

アントニン・レイモンド

1966~パレスサイドビルディング

日建設計 林昌ニ

・東京国立近代美術館

1969 ~ 谷口吉郎

・日本武道館

1964~ 山田守

解体される(た)建物

残る建物

様々です。

30年ぶりのクラプトンLive

当時と同じセットリストは

Tears In Heaven

Wonderful Tonight

Crossroads

Layla

残る楽曲

山梨、笛吹川沿いに父が晩年過ごした平屋の小さな家があります。空家だったこの家に甥が4月から暮らす事になりました。

基礎の周りの地面に陥没穴が開いているとの連絡を受けまして急遽現地に向かい調査しました。

現地は河川周辺とあって砂地の地盤、鉄筋棒を指しスルスルと貫入してしまう範囲を撤去。建物周囲全体も確認すると柔らかい部分はありませんでした。

陥没穴周辺はいセメント、砂利、砂(現地)、水を攪拌しながら埋め戻すという簡易的な地盤改良としました。

ひとまずこれで様子見とします。

慣れない土工作業にへとへとです。

ほったらかし温泉で汗を流し復活!

建築抜きでゆ~っくり南の島の自然や食を楽しもうと八重山諸島・石垣島へ。

と、思いきや宿泊ホテルの目の前が偶然にも前川建築でビックリ!

石垣市民会館 1986年 前川國男

リハの最中で館内やホールも見学出来ました。打込みタイルと“装飾された打ち放しコンクリート”の外壁。所々に花ブロックを用い、ガジュマルなどの植栽と相まって南国の現代建築の佇まい。

コンクリートルーバー下のピロティや、オープンエアーの渡り廊下なども気候風土を落とし込んだ計画。

気分はすっかり建築探訪旅に変わってしまい石垣市役所へ。

石垣市役所 2021年 隈研吾

隈研吾建築都市設計事務所の解説には「漆喰赤瓦の屋根が重なりあった集落の風景の再生を目指した」とあります。石垣島からフェリーに乗船。竹富島の街並みを歩きながらリアルな集落風景を楽しむ。

福島・喜多方の新宮熊野神社長床(国重文)に立ち寄りました。

パンフレットには長床は拝殿と記されていますが、村落社会の必要に応じた信仰的空間として提供されてきたことなど、長床が拝殿とは異なる用途と機能性を保有してきた独特な建築空間であったと感じます。

内外には壁は一切無く、断面寸歩の大きな長押と脚固めで剛性を保っている。

本日は

尼崎市の、第10回街角チャーミング賞の授賞式に(株)いなほ工務店の本社長と出席。

まちかどチャーミング賞は、美しいまちの景観を「つくる」、「まもる」、「そだてる」をキャッチフレーズに、都市美の形成に著しく寄与すると認められる優れた建築物等や活動団体を表彰する事業です。

講評は

「市内では貴重な緑豊かな里山地域に繋がる、

緑豊かで、地域コミュニティの形成した計画」

稲村和美市長からは

「宅地化が進む中、緑豊かな計画は今後不可欠な取り組み。

こういった手法が繋がっていく事を望みます」と

住まいを創ると同時に豊かなで良好な街並みを創設した計画に携われた事にとても感謝しております。

施工:(株)いなほ工務店

設計: (株)半田設計事務所 担当 久保潤一(現 スタジオ・あさか)

授賞式会場の尼崎市役所は

設計 村野藤吾 1962年

取手のデザインも氏のものであろう?

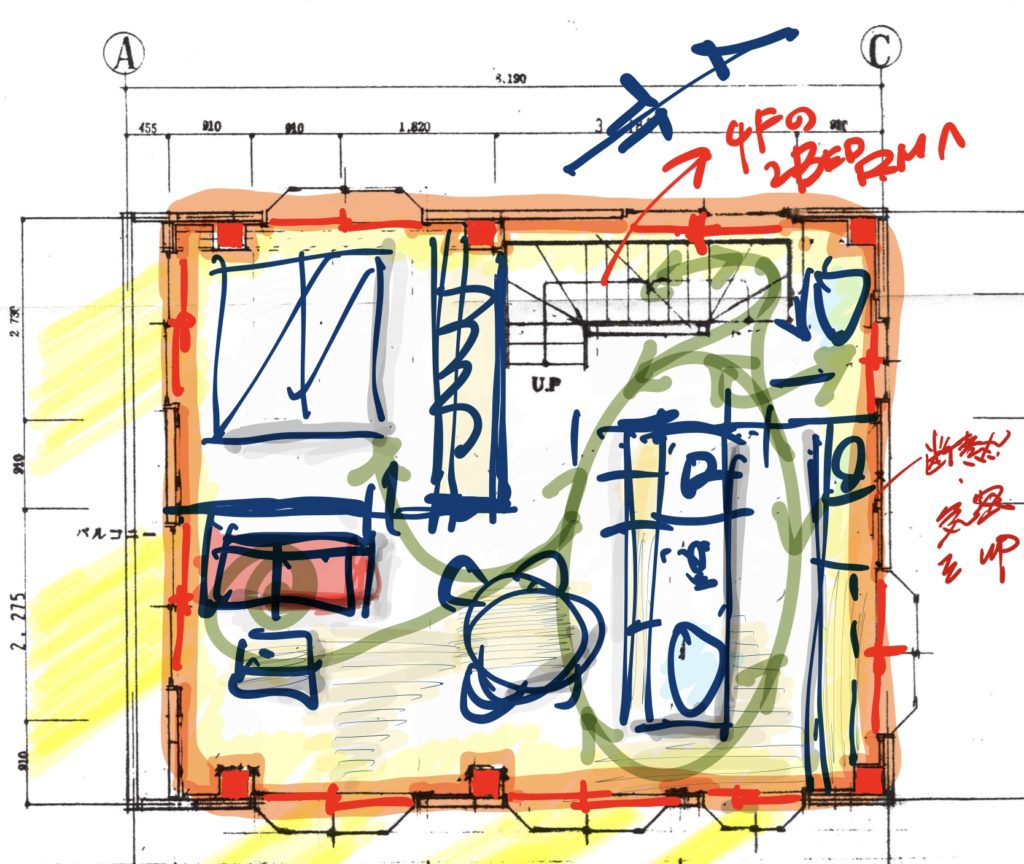

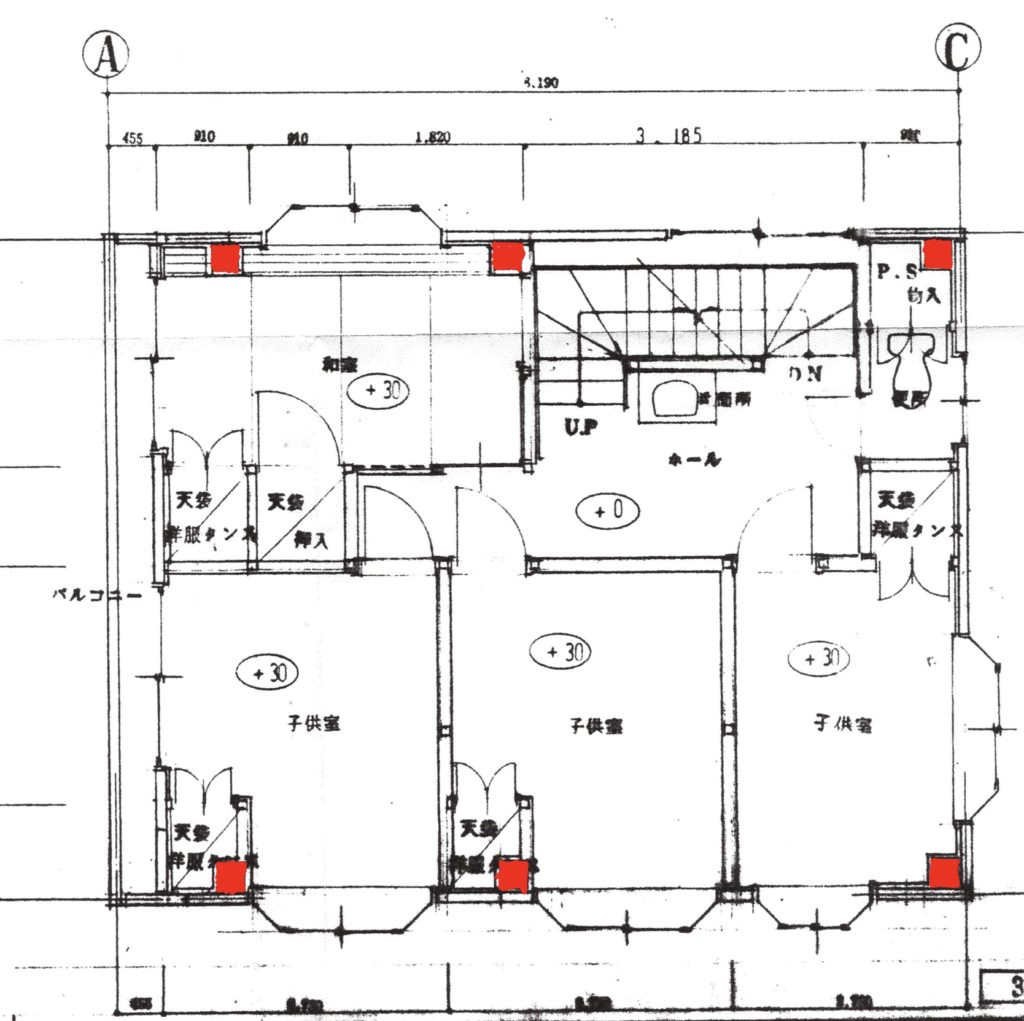

築32年の鉄骨ALCの4階建ての住居。

息子夫妻が同居の為、二世帯住宅にスケルトン改装を計画中。

現在個室の並ぶ階をLDKとベットルームに。

鉄骨造ならではの構造計画と余裕のある階高で室内の設えは自由自在。

木造住宅でも将来を見据えた計画が大切で、それは実現できます。

外周壁に耐力壁を集約し、高い耐震性と温熱性能を確保する住まい。

内部のプランは自由自在だ!

淡路島 本福寺・水御堂 安藤忠雄 1991を訪ねた。

暗い屋内、格子の間を透過する外光を取込み、浮かび上がる光景。洛陽前の西陽と、ベンガラ色の格子を透過する光を受ける。極楽浄土の世界観。

国宝・浄土寺浄土堂 1197もそれと同じ。

極楽浄土というわけでは無いが、同じく西陽をうけ、べんがら色の格子戸越しにテラス、庭、そして隣家の庭を借景する暮らし。

武蔵の家 2021

淡路島へ。小屋が点在する風景。町中に数棟並びや畑の中に点在するもの、様々なタイプがある。どれも壁は風通しが良さそうに透け透けです。なんの為?

淡路島は玉葱の名産地でしたね。収穫した玉葱を干す為の小屋なのですね。収穫時期、玉葱がいっぱいに吊るされる時期に尋ねてみたい。